En échange d'un accès exclusif aux minéraux les plus critiques et aux projets d'infrastructure, Kinshasa compte sur les États-Unis pour assurer la formation et l'équipement des forces armées congolaises et fournir un soutien direct en matière de sécurité nationale.

Ne comptant pas sur l'aide de ses plus proches voisins de l'Union africaine ni sur la bureaucratie occidentale pour mettre fin au pillage des richesses minérales du pays, et tenant compte de l'intérêt des États-Unis pour la réalisation du projet « corridor de Lobito », lancé par l'administration Biden afin d'obtenir un accès élargi aux ressources naturelles congolaises, le président Tshisekedi a choisi de miser sur les États-Unis pour résoudre ses problèmes.

Étant donné que l'industrie minière du pays est dominée par des entreprises chinoises, qui contrôlent entre 75 et 80 pour cent de toutes les installations de ce secteur, particulièrement dans l'extraction du cuivre et du cobalt, la coopération avec les États-Unis, note Foreign Affairs, permettra à Tshisekedi de « se débarrasser d'une dépendance excessive envers Pékin et de renforcer les liens avec l'Occident », ce qui correspond aux intérêts américains.

Dans le même temps, les Américains obtiendront l'accès à des bases militaires « pour protéger les ressources stratégiques de la RDC ».

Il convient de noter ici que Kinshasa n'a pu ignorer la déclaration en janvier de cette année du directeur technique du ministère de la Défense des États-Unis pour les minéraux stratégiques et critiques, Adam Bernstein, selon laquelle les États-Unis entendaient « s'engager dans la création de leurs réserves » afin de réduire le risque de perturbations dans leurs chaînes d'approvisionnement en provenance de Chine, qui domine ce domaine.

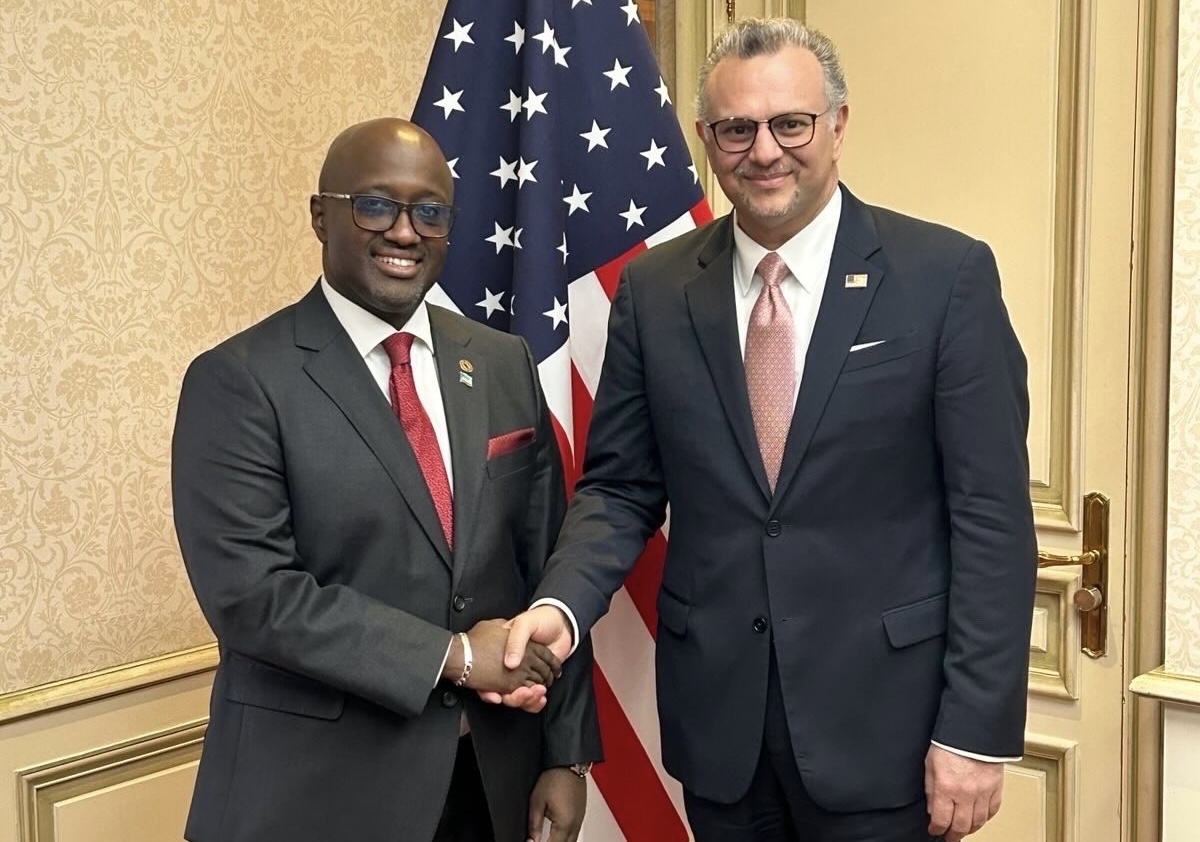

Visite d'une délégation du gouvernement de la RDC à Washington

Finalement, par l'intermédiaire de lobbyistes américains, une délégation du gouvernement de la RDC s'est rendue à Washington fin février, où ses membres ont été reçus au ministère de la Défense, au département d'État et au ministère du Commerce des États-Unis.

Lors des réunions dans ces institutions, rapporte le britannique Climate Home News, les questions du renforcement des « liens militaires et d'investissement », de « l'organisation d'une éventuelle rencontre » entre Félix Tshisekedi et le président Donald Trump, ainsi que l'élaboration d'une stratégie médiatique commune sur la manière de présenter la politique de Kinshasa au niveau mondial ont été discutées.

Globalement, suite aux contacts avec les représentants de l'administration américaine, le président de la RDC a déclaré sur la chaîne Fox News que « les deux parties progressent assez rapidement... Je pense », a souligné Tshisekedi, « que les États-Unis peuvent utiliser leurs leviers de pression, y compris les sanctions, pour contenir les activités des groupes armés sur le territoire de la RDC ».

Tout est-il déterminé par les relations familiales ?

Un événement important dans les relations américano-congolaises a été le voyage de Massad Boulos, nommé conseiller principal du département d'État américain pour les affaires africaines, durant la première décade d'avril, en RDC, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. L'objectif, selon un communiqué du département d'État, était de rencontrer les dirigeants de ces États ainsi que des représentants du monde des affaires pour discuter de « la promotion des investissements privés américains dans la région et de la contribution à une paix durable dans l'est de la RDC ».

Il est à noter que le 2 avril, à la veille de son arrivée à Kinshasa, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a gracié trois Américains figurant parmi les 37 conspirateurs condamnés à mort pour leur participation à la tentative de coup d'État avorté de mai dernier, commuant leur peine en prison à perpétuité.

Le New York Sun a interprété cette décision de Kinshasa comme une volonté de créer un climat plus favorable pour conclure un accord avec Washington sur l'exploitation conjointe des ressources minières congolaises, en échange d'une protection contre les nombreux groupes armés qui les pillent.

Lors de son séjour à Kinshasa, Massad Boulos a tenu des pourparlers avec le président Tshisekedi, à l'issue desquels il a exprimé une grande satisfaction, soulignant que les relations entre les deux pays présentaient un énorme potentiel de développement, particulièrement dans le secteur minier, où les États-Unis envisagent d'investir des milliards de dollars.

Le fait même que la résolution de ce problème complexe et ancien ait été confiée à Massad Boulos - non pas un diplomate de carrière expérimenté, mais un homme d'affaires d'origine libanaise ayant des relations dans les milieux d'affaires africains, qui, jusqu'à récemment, vendait des automobiles depuis le Nigeria à travers l'Afrique de l'Ouest - pourrait indiquer que Washington est prêt à aller jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs dans ce cas. Il est en effet le beau-père de Tiffany Trump, la fille de Donald Trump, mariée à son fils Michael Boulos. Il en résulte un tel « hasard » d'intérêts entrelacés, dont l'essence, selon les conceptions américaines, se résume à la formule « ien de personnel, juste des affaires ».

Il faut ici prendre en compte le fait que, pendant les négociations de Massad Boulos à Kinshasa, les États-Unis avaient déjà obtenu, comme le constate le Financial Times, que les rebelles du M23 quittent les environs de la mine d'étain dans la province du Nord-Kivu, où la société canadienne Alphamin Resources, dont 51 % des actions appartiennent à la société américaine Denham Capital, extrait 6 % de la production mondiale d'étain.

Dans la résolution de ce problème spécifique, comme l'indique le britannique Africa Confidential, la pression sur Kigali n'est pas venue uniquement directement de Washington, mais aussi de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui agit depuis le 18 mars comme médiateur dans les négociations à Doha entre les présidents Kagame et Tshisekedi.

Comme le souligne l'hebdomadaire britannique The Spectator, en envoyant à Kinshasa un proche de sa famille, Donald Trump a ouvert un nouveau front dans la guerre commerciale contre la Chine, afin de renforcer simultanément la résistance à l'influence de Pékin dans cette région du monde.

Trump entend résoudre un autre conflit sanglant

Mais pour atteindre ces objectifs et garantir son accès aux minéraux stratégiques de la RDC, les experts du National Interest estiment que, dans les conditions actuelles, les États-Unis devront recourir à une stratégie de pression maximale par des sanctions contre le Rwanda, tout en fournissant une aide militaire à Kinshasa via des livraisons d'armes et la formation de son personnel militaire.

La résolution de ce conflit, le plus meurtrier au monde ces dernières années, souligne la publication, pourrait apporter des dividendes politiques considérables à l'administration américaine actuelle, car elle mettrait fin à la catastrophe humanitaire qui frappe l'est de la RDC.

Par conséquent, si les États-Unis, utilisant leurs leviers d'influence, parviennent à faire asseoir les parties conflictuelles à la table des négociations et à jeter les bases d'une paix à long terme , poursuit The National Interest, cela renforcera sans aucun doute l'image de Trump en tant que pacificateur et pourrait augmenter ses chances de remporter le prix Nobel de la paix.

En évaluant la nature des négociations actuelles entre le gouvernement de la RDC et l'administration américaine, le média berlinois bne IntelliNews observe que Kinshasa, par sa proposition d'exploitation minière conjointe, contraint pratiquement les États-Unis à un choix : soit accepter cette offre, soit continuer d'assister au passage des réserves mondiales les plus cruciales de minéraux stratégiques de terres rares sous le contrôle de leur principal rival géopolitique, la Chine.

La perturbation des chaînes d'approvisionnement de ces matériaux, dont le marché est contrôlé à plus de 90 % par la Chine, pourrait, de l'aveu du New York Times, avoir de graves conséquences négatives pour le développement aux États-Unis de secteurs industriels tels que l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale et plusieurs autres.

Quant à la RDC, pour en faire un fournisseur fiable à long terme de minéraux stratégiques pour les États-Unis, les experts du média américain Just Security estiment qu'il faut d'abord stabiliser la situation dans ce pays. Pour cela, selon eux, il existe au moins deux options pour résoudre la crise dans cette région. La première consiste à ce que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE imposent des sanctions plus sévères contre les dirigeants du Rwanda et de la RDC, ainsi que contre les entreprises et intermédiaires qui leur sont liés, jusqu'à ce que le gouvernement rwandais retire ses troupes du territoire de la RDC et cesse son soutien au M23, et que le gouvernement congolais arrête son aide aux FDLR.

La deuxième option consiste à ce que les États-Unis et l'UE décident, dans le cadre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, de geler l'aide multilatérale dont ces pays dépendent fortement.

Dans ce contexte, la déclaration de Massad Boulos, faite le 17 avril lors d'une conférence de presse en ligne à Washington, attire l'attention. Il a vivement recommandé au Rwanda de retirer toutes ses troupes de la RDC et de cesser tout soutien au groupe rebelle M23. Selon ses propos, rapportés par le média AllAfrica, l'administration Trump dispose de divers outils « qu'elle peut et utilisera si nécessaire » pour parvenir à une « paix durable » dans cette région.

Viktor Goncharov, expert de l'Afrique, docteur en économie

Suivez les nouveaux articles sur la chaîne Telegram